Die Erholung der Weltwirtschaft inmitten der andauernden Pandemie ist von krassen Gegensätzen geprägt. Ob beim Thema Schulden, Klimawandel oder soziale Ungleichheit- die kommende Jahrestagung von IWF und Weltbank wird Signalwirkung haben. Im Zentrum stehen dabei nicht nur aktuelle Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen, sondern die grundsätzliche Frage nach der Neuausrichtung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Eine ungleiche wirtschaftliche Erholung

Wenn in diesem Oktober zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder ausgewählte Regierungsvertreter*innen zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank nach Washington, DC reisen, dann wird das Format des Treffens – „ein Hybrid“ - unweigerlich als Symbol für die darunterliegende globale, wirtschaftliche Entwicklung stehen. Während einige Industrienationen und ihre Bevölkerungen mit Hilfe von potenten Impfkampagnen langsam wieder individuelle Freiheiten zurückerlangen und wirtschaftliches Wachstum generieren, bleibt eine große Gruppe an Staaten und deren Bürger*innen weitestgehend abgehängt. Ihre wirtschaftliche Situation hat sich durch die Auswirkungen der Pandemie dramatisch verschlechtert. Die im Juli vom IWF veröffentlichte Analyse zur wirtschaftlichen Erholung attestiert eine wachsende Ungleichheit in der Entwicklung im Zeitraum 2020-2022. Für die wohlhabenden Industrienationen verbessern sich die Wachstumsaussichten. Gegenüber früheren Prognosen werden sie nur ein leicht reduziertes pro-Kopf-Einkommen von 2,8 % verzeichnen. Für Entwicklungs- und Schwellenländer beträgt der geschätzte Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens satte 6,3% pro Jahr im Vergleich zu den Trends vor der Pandemie. Die Auswirkungen könnten verheerend sein.

Finanzielle Spielräume müssen ausgeweitet werden

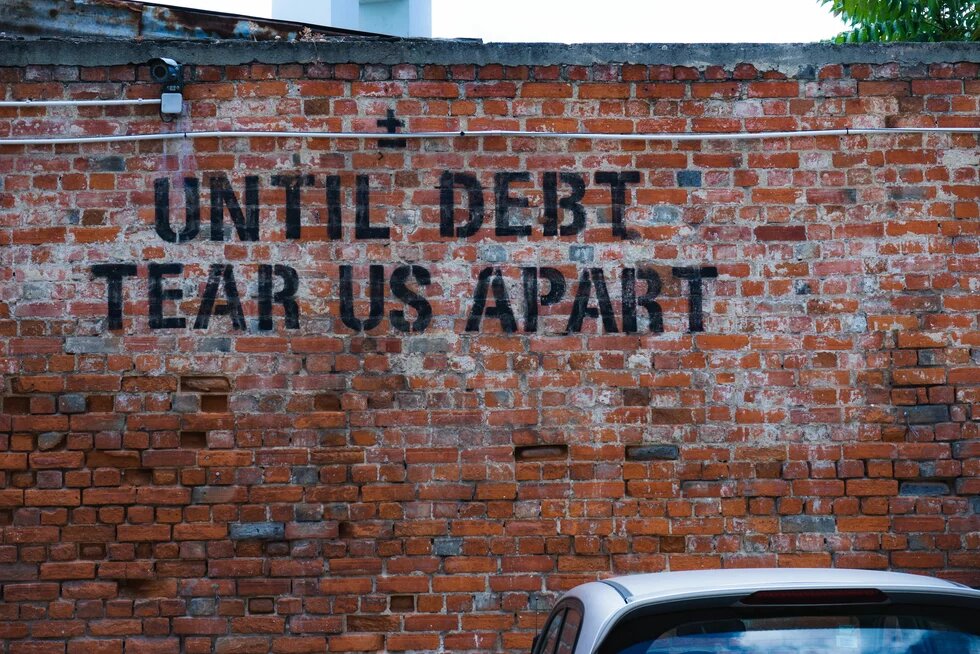

So wundert es nicht, dass bei der kommenden Jahrestagung die öffentliche Verschuldungssituation in den einzelnen Ländern eines der zentralen Diskussionspunkte sein wird. Zum einen geht es um Schuldenerlasse- und Umstrukturierungen für besonders hoch verschuldete Länder, insbesondere Niedrigeinkommensländer. Denn ohne zusätzliche finanzielle Spielräume werden diese Staaten kaum eigene finanzielle Kapazitäten besitzen in eine nachhaltige Zukunft zu investieren, sei es im Bereich von Bildung, Gesundheit, Infrastruktur oder einer viel beschworenen „green recovery“, die sich an den Herausforderungen des Klimawandels ausrichtet. In diesem Zusammenhang gibt es eine wachsende internationale Front, die Schuldenerlasse im Gegenzug für Investitionen in grüne und sozial inklusive Wachstumspfade fordert. Neben der Frage nach dem Umgang mit der prekären Schuldensituation vieler Länder wird ein weiterer Fokus darauf liegen, welche zusätzlichen finanziellen Spielraum die Anteilseigner*innen der Bretton Woods Institutionen besonders betroffenen Ländern zur Verfügung stellen. Im Kontext des IWF wird in diesem Zusammenhang die Diskussion um die Reallokation von Sonderziehungsrechten (SZR), einer vom IWF ausgegebenen Reservewährung, relevant sein. Die kürzlich erfolgte Ausgabe von 650 Milliarden US-Dollar SZR wird an alle Länder anteilig ihrer IWF-Quote verteilt. Das führt dazu das reichere Länder gemäß ihrer höheren Quote auch mehr Sonderziehungsrechte erhalten. Vor diesem Hintergrund gibt es eine Vielzahl von Stimmen, die eine freiwillige Weiterleitung von SZR von wohlhabenderen an ärmere Mitgliedsländer einfordern, um die wirtschaftliche Erholung fragiler Volkswirtschaften finanziell zu unterstützen.

Hinsichtlich der Weltbank wird ein besonderes Augenmerk auf den vorgezogenen Verhandlungen zur Auffüllung des Fonds der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) liegen, welche stark vergünstigte Kredite und Zuschüsse an die ärmsten Länder vergibt und deshalb eine Schlüsselrolle in der Armutsbekämpfung spielt. Neben der Gesamthöhe der durch die Gebergemeinschaft bereitgestellten Mittel wird es auch um pikante Details, wie das so genannte „Private Sector Window“ gehen, welches aus zivilgesellschaftlicher Sicht kritisiert wird. Hierbei wird ein Teil der IDA-Mittel an stärker privatwirtschaftlich ausgerichtete Unterorganisationen der Weltbank weitergeleitet (IFC, MIGA), die traditionell einen Fokus auf die Zusammenarbeit mit reicheren Ländern haben und innerhalb der Länder mit etablierten, großen Firmen kooperieren. Ein zentraler Vorwurf dabei ist, dass diese Teile der Weltbank nicht dezidiert die vulnerablen Bevölkerungsschichten der Empfängerländer im Blick haben, beispielsweise im Kontext informeller Wirtschaftsaktivitäten oder in Bezug auf kleinere Unternehmen, die häufig von Frauen geführt werden.

Walking the talk- Transparenz und Reform der Bretton Woods Institutionen

Dieses Beispiel steht symbolisch für eine übergeordnete Debatte, welche bei der kommenden Jahrestagung in verschiedenen Facetten, insbesondere im Rahmen des vorgelagerten zivilgesellschaftlichen Forums, diskutiert werden wird. Es geht um die fundamentale Frage, inwieweit die Bretton Woods Institutionen als glaubhafte Reformakteure eine Transformation im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens innerhalb der planetaren Grenzen voranbringen oder ob sie makroökonomische Strukturen zementieren, die starr auf nicht-nachhaltiges Wirtschaftswachstum ausgerichtet sind und kaum inklusiven, ausgewogenen Wohlstand in der Breite generieren. Deutlich wird dieses Spannungsfeld an dem von der Weltbank im Sommer veröffentlichten Klimaaktionsplan. Während die Bank diesen als großen Erfolg feiert und sich als starken Partner im Kampf gegen den Klimawandel gegenüber den Anteilseigner*innen präsentiert, kommt aus der Zivilgesellschaft harte Kritik. Nicht ausreichend Partizipation in der Entstehung, zu wenig Transparenz wie die Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen und vor allen Dingen: eine fehlende Klarheit darüber, wie zukünftig mit direkten und indirekten (zum Beispiel durch die Ausrichtung der technischen Beratung, Budgethilfen ohne Klimaprüfung oder Weiterleitung von Geldern durch Mittlerbanken) Investitionen in fossile Energieträger umgegangen wird.

Die Krise als Chance?

Nicht nur bei diesem Thema wird deutlich: Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie gekoppelt mit dem immer dramatischer sichtbar werdenden Klimawandel bringen die Bretton Woods Institutionen zunehmend an einen Scheideweg. Vor der letzten Frühjahrstagung des IWF und Weltbank beschwor die Finanzministerin der USA, Janet Yellen, einen „Bretton Woods Moment für die globale Wirtschaft“ und stellte die pandemiebedingten Erschütterungen auf eine Ebene mit den Umwälzungen in der Zeit zum Ende des zweiten Weltkriegs. Ihr Appel: die neue globale Wirtschaftsordnung muss auf den Prinzipien von Diversität und Inklusion fußen. Dafür braucht es ein Wirtschaft- und Finanzsystem welches die planetaren Grenzen respektiert und die freie Entfaltung aller Menschen garantiert. IWF und Weltbank werden als Umsetzungsinstrumente globaler Wirtschaftsreformen eine Schlüsselrolle spielen müssen. Ein Augenmerk wird dabei auch auf Deutschland gerichtet sein. Als eine große Anteilseignerin von Weltbank und IWF hat eine neu gewählte Bundesregierung die Chance die Transformation der Institutionen aktiv zu lenken und als strategisches Thema im Rahmen der anstehenden G7 Präsidentschaft zu verankern.